“数字声音”和“模拟声音”

分享

在很多发烧友的评论中,都会提到很多描述声音风格的词汇,发烧友对于音质往往有一套自己的主观评价,比如:三频、声场、解析力等等。

很多刚接触HIFI的朋友对一些专业术语感到困惑,笔者虽然咨询过一些资深的音响爱好者,但也无法完全阐述HIFI圈内“数字声音”、“模拟声音”等词汇的含义。

大家常说的“数码音响”到底是什么?什么样的聆听体验才叫“数码音响”?今天就和大家聊聊我的个人观点。

接触音乐的三种方式

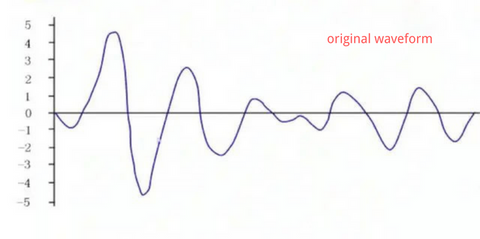

“数字”和“模拟”都是声音,声音是一种波形。从接触声音和聆听的角度,来看看我们目前是如何接触声音的。

1.第一种:聆听现场音乐:声音直接通过空气传播到耳朵,例如:人的声音,小提琴和钢琴等乐器的直接声音等。

2.第二种:用黑胶、磁带等播放音乐。早期的录音音乐,是用黑胶、磁带等设备作为载体,记录模拟波形的。音响爱好者常说黑胶唱片的声音好,甚至有人认为黑胶唱片的声音充满了“模拟”。

但黑胶唱片和磁带用久了会有磨损,类似“吱吱”的声音,信噪比不够高。

3.第三点:用数字设备聆听:如今数字音频设备被广泛用于存储歌曲,并从播放设备输出模拟波形。音响爱好者所说的“数字声音”就源于此。我们重点来聊聊这部分。数字波形采样原理

我们先通过波形采集原理的“几张图”来看看,为何数字播放设备产生的模拟波形在发烧友口中会出现“数码味”。

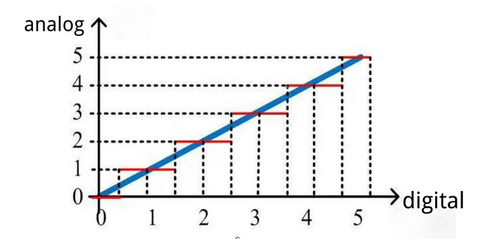

将声音波形数字化就是每隔一定时间测量并记录声音波形这个物理量的值。

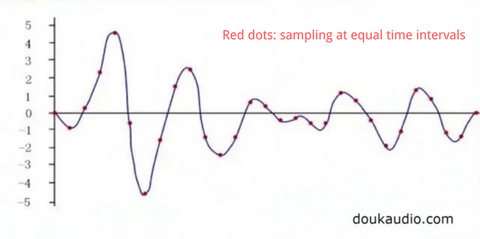

这条蓝色曲线就是原始的声音波形,我们每隔一段时间采样一次,记录下采样后的值,取出波形作为采样点。

这种采样方法称为等时间间隔采样。

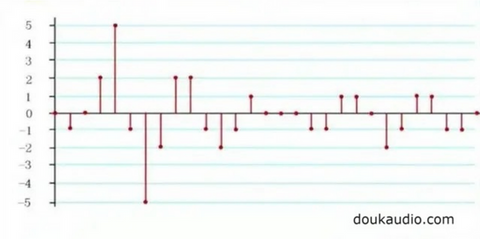

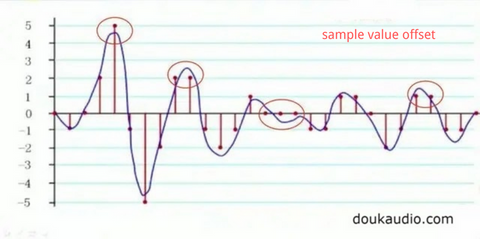

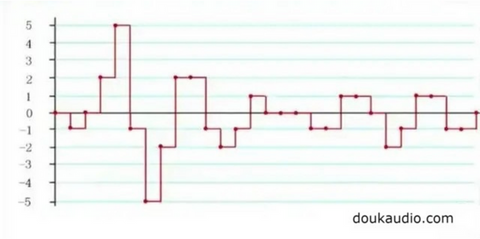

我们去掉原始波形,将得到的采样点向上取整为采样值,但采样后的值与原始波形记录的采样值的位置有偏移。

我们去掉原始波形,将得到的采样点向上取整为采样值,但采样后的值与原始波形记录的采样值的位置有偏移。

但这样记录的数值无法恢复到原来的波形。

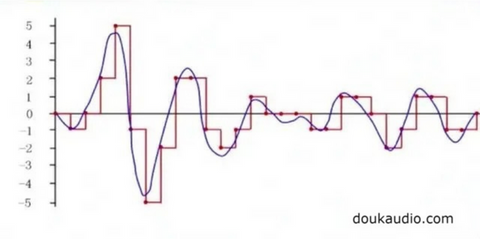

这个阶梯状的形状就是数字化后的波形,数字化后的波形跟原始波形相比,可以看出区别:从平滑柔和的曲线变成了阶梯状。

简单概述:我们每天使用数码设备听歌,就是从原始采样点(音频文件)还原出原始的声音波形(数字转模拟),并将声音送到发声单元(耳机、音箱)中。

如何“真实”还原声音?

根据信号处理的研究:只要采样率大于声音波形最高频率的2倍,就可以用采样的数据代替原始的声音波形。

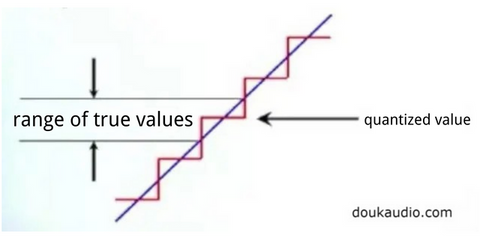

它是音乐的量化:将波形从负到正的最大振幅分成多少段,段越多,精度越高。如图所示,这些采样点的值被取下来,并以二进制形式存储。我们把声音波形的采样和量化统称为“数字化”。

这就不得不提索尼的HI-RES标准:我们能听到的最高频率是20khz,如果在采集声音的时候达到44100hz的话,就已经足够还原声音了。

飞利浦表示,将振幅均分为 2^14 个方格,即 16384 个段。

索尼觉得这样不够,把振幅分成2^16次方就是65536段。

比如,古时候人们就把波形量化了。爬山的方式有两种:坡道和台阶。爬山的台阶就是山坡的数字化。

山坡变成台阶,是古人对波形的量化。声音原本是自然的模拟量,我们把采集到的波形像台阶一样,用点来记录,并用0和1来表示量化后的台阶。山坡和台阶的对比显得不够自然真实,这让数字音乐的质感显得干净/细腻/生硬/冰冷。

数字和模拟之间的区别

模拟程度:可以站在任意起点、任意高度。但稳定性不够,容易滑落。

数字量化:只能站在有限的高度,并非连续。但非常稳定,就像在地面上行走一样。

与模拟量相比,数字量化波形具有抗干扰能力强,且受干扰后易于恢复的优点。

它还可以实现复杂的功能:把模拟量变成数字量之后,再用计算的方法进行处理,索尼随身听上的音效设置就是这样来的。

打个比方:就像一块画布,电脑上的画布填满白色之后是纯白色#FFFFFF。实际上,你在一张白纸上看到的并不是纯白色。

有人喜欢看平板上画的图案,觉得干净、细腻;有人喜欢看纸上画的图案,觉得纸上的画更真实。

什么样的聆听体验才叫数码声音?

个人理解:能听出数码味是因为数字音频在播放设备上经过数字转换、整流放大后产生的模拟波形,存在一定程度的损失和有害的失真。波形没有真实还原,不够完美。(THD+N、削波失真等)

模拟声音更接近真实生活的声音。直接采集波形的设备,例如黑胶唱片和磁带,在聆听之前无需进行上述数字信号采样和模拟信号转换。避免了采样、转换等过程中的失真。

在数字音频播放设备中:好听的、真实的声音应该就是我们所说的“模拟声音”。

作为一名HIFI玩家,当然要追求HI-END。然而,我们追求HIFI高保真音乐,可以说与当下数字音频的发展背道而驰。随着科技的不断发展,数字音频的音质会越来越好,真正的HIFI也会越来越小众。